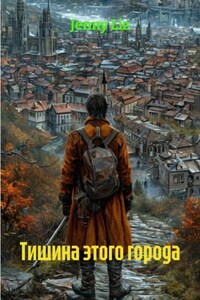

Тишина здесь была бракованной. Не отсутствием звука, а его уродливой муляжностью, собранной из обрезков и отходов бытия. Она не давила, а обволакивала липкой, акустической плесенью. Ее основу, фундамент, составлял генеральный шум постсоветского здания: скрип уставших балок под тяжестью десятилетий, шепот ржавеющих труб, неслышный гул электричества, просачивающегося сквозь изношенную изоляцию. На этот фундамент были наклеены звуки ближнего действия. Главную партию вел кардиомонитор у кровати – плоский, назойливый писк, метроном для того, чье время истекло. Это был не бинарный сигнал «жив-мертв», а нечто более сложное и мерзкое – цифровая эпитафия, набиваемая в реальном времени. Ему вторило хриплое бормотание вентиляции, запертой за решеткой под потолком, как сумасшедший в клетке, нашептывающий одну и ту же бессмысленную фразу о давлении, пыли и статическом заряде. Фоном, вечным саундскейпом, шли скрежет швабры по линолеуму за стеной (ритмичный, почти медитативный), приглушенные шаги по коридору и мое собственное дыхание в наушниках с активным шумоподавлением – шум крови в ушах, ставший персональным саундтреком моей жизни, белым шумом существования на периферии чужого сна.

В ту же самую наносекунду, в мире под кодовым именем «Аэрин-7», пребывавшем в седьмом подуровне дельта-сознания Ильи Невского, царила гармония, выверенная до десятого знака после запятой.

Мир этот был рожден не Большим Взрывом, а тихой, изящной мыслью, формулой красоты, которая сочла необходимым обрести протяженность и длительность. Звезды там не светили в привычном смысле – они доказывали теоремы красоты чистым, неэлектромагнитным излучением, понятным местным формам жизни непосредственно, как аксиома. Планеты вращались не по инерции, а следуя сложной, но совершенной музыкальной фуге, где гравитация была лишь басовой партией. Ученый Эр-Таль, существо из сгущенного света и безупречной логики, находился в своей обсерватории-монастыре на краю Галактики-Матери. Он наблюдал за пульсацией вакуума, за дыханием пространства-времени, и вдруг его инструменты, продолжения его собственного разума, зафиксировали легкую, едва уловимую дрожь пространственного континуума на дальних рубежах. Это была не волна, не импульс. Это был сбой ритма. Микроскопическая аритмия в сердцебиении реальности. «Статистический шум, – записал он идеальными иероглифами в журнал, который был одновременно и молитвенником. – Амплитуда ничтожна, в пределах погрешности. Возможно, термодинамическая ностальгия вакуума по состоянию недифференцированного потенциала». Он не знал, что эта «ностальгия» была синхронна нервному тику, подергиванию щеки у творца его мира, творца, который умирал в палате 314 муниципальной клинической больницы №7, в трех шагах от меня, задыхаясь не от нехватки воздуха, а от переизбытка внутренних пейзажей.